- Elektromagnetische Felder

- Gefahrenschwerpunkt Frachtcontainer

- Innenraumarbeitsplätze

- Kühlschmierstoffe

- Praxishilfen: Ergonomie

- Praxishilfen: Gefahrstoffe

- Praxishilfen: Lärm

-

Praxishilfen: Maschinenschutz

- Absicherung von Tiergehegen

- Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung

- Checkliste Maschinenergonomie

- EMV und Funktionale Sicherheit für Leistungsantriebssysteme

- Hilfen zu Hydraulik/Pneumatik

- Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen

- Manipulation von Schutzeinrichtungen

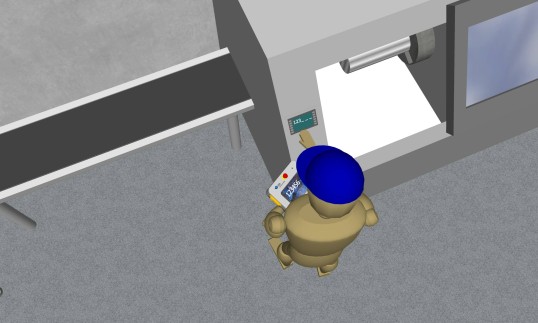

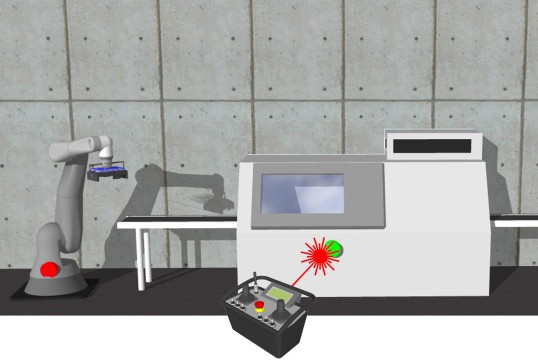

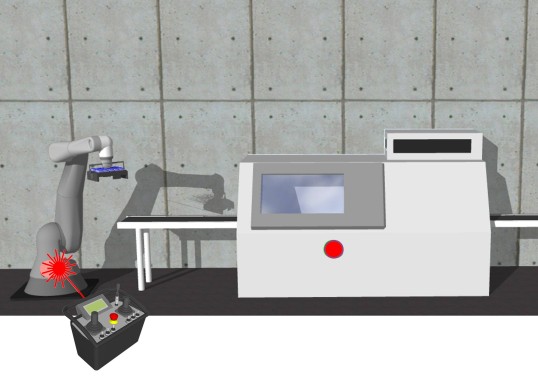

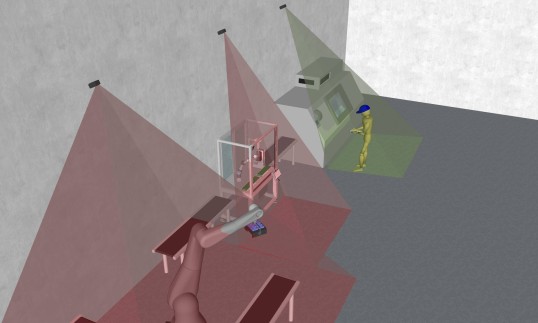

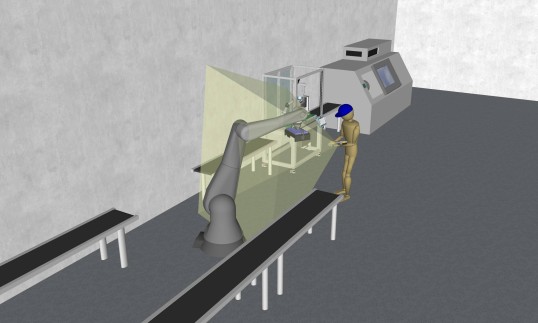

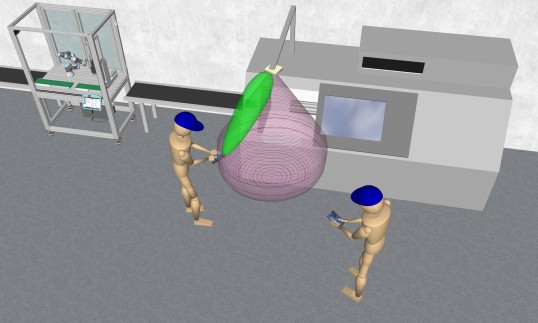

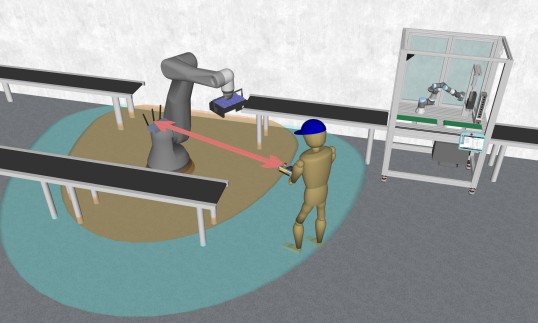

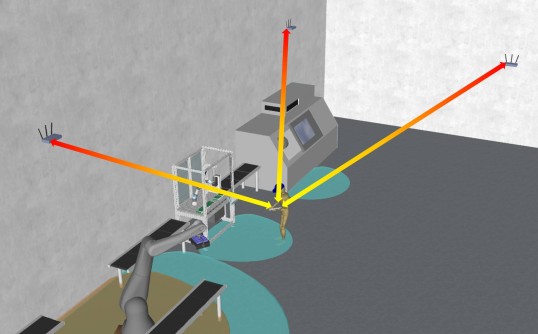

- Mobiles Bedienen

- Performance Level Calculator

- Prüfung der elektrischen Ausrüstung von Maschinen

- Risikobeurteilung von Arbeitsplätzen mit Cobots

- Schutzmaßnahmen an Karusselltüren

- Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern (IFA Report 4/2018)

- Sichere Maschinensteuerungen nach DIN EN ISO 13849

- Software: SISTEMA

- Software: SOFTEMA

- Zinnwhisker auf Leiterplatten

- Praxishilfen: Persönliche Schutzausrüstungen

- Praxishilfen: Vibration

- Produktsicherheit

- Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen

- Nanomaterialien

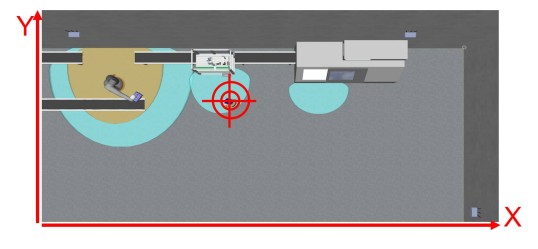

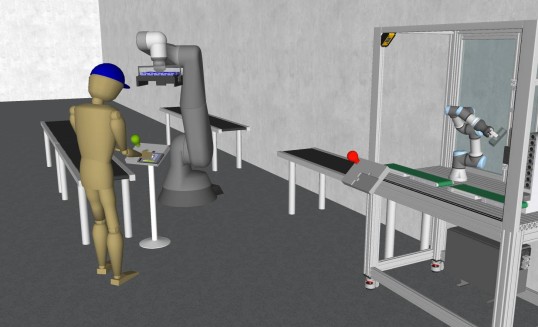

Technische Umsetzungsbeispiele für eine Ortsbindung

Wie lässt sich nun die Bindung eines mobilen Steuergeräts an einen definierten örtlichen Bereich oder einen festen Standort als Voraussetzung für die Bedienfreigabe konkret technisch umsetzen? Nachfolgend sind beispielhafte Konzepte aufgeführt, mit denen sich eine solche Ortsbindung realisieren lässt.

Ansprechperson

Dipl.-Ing. Georg Nischalke-Fehn

Fax: +49 30 13001-38001

E-Mail

Unfallprävention: Digitalisierung - Technologien

Tel: +49 30 13001-3537Fax: +49 30 13001-38001