- Wissenschaftliche Publikationen des IPA

- IPA Journale

-

IPA Aktuell

- IPA Aktuell 22

- IPA Aktuell 21

- IPA Aktuell 20

- IPA Aktuell 19

- IPA Aktuell 18

- IPA Aktuell 17

- IPA Aktuell 16

- IPA Aktuell 15

- IPA Aktuell 14

- IPA Aktuell 13

- IPA Aktuell 12

- IPA Aktuell 11

- IPA Aktuell 10

- IPA Aktuell 09

- IPA Aktuell 08

- IPA Aktuell 07

- IPA Aktuell 06

- IPA Aktuell 05

- IPA Aktuell 04

- IPA Aktuell 03

- IPA Aktuell 02

- IPA Aktuell 01

- IPA-Reporte

- IPA Newsletter

- Studien des IPA

- Jahresberichte / Jahrbücher

- Weiterführende Informationen

IPA Aktuell 21

Epidemiologische Untersuchung arbeitsbedingter Infektionsgefahren

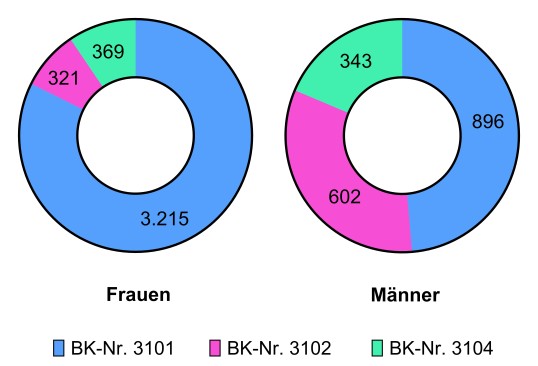

Abbildung 1: Verteilung der anerkannten Berufskrankheiten (DGUV) nach Geschlecht in den Jahren 2018-2022

Analyse der anerkannten beruflichen Infektionskrankheiten in Deutschland ohne Covid-19

Die Corona-Pandemie hat den Blick auf berufliche Infektionsrisiken deutlich geschärft. Allerdings existieren neben Covid-19 viele weitere Infektionskrankheiten, die zu einer Anerkennung als Berufskrankheit führen können. In dieser Studie wurden sie ausgewertet, um das berufliche Infektionsgeschehen besser zu verstehen und Handlungsempfehlungen für die Prävention abzuleiten.

Durch berufliche Tätigkeiten erworbene Infektionen treten in unterschiedlichen Branchen auf. Unter bestimmten Voraussetzungen können am Arbeitsplatz erworbene Infektionserkrankungen auch als Berufskrankheiten (BK) anerkannt werden. Dies ist dann der Fall, wenn Beschäftigte tätigkeitsbedingt einer Infektionsgefahr in erheblich höherem Maße als die Durchschnittsbevölkerung ausgesetzt sind. In der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) sind aktuell vier Berufskrankheiten BK-Nr. 3101, BK-Nr. 3102, BK-Nr. 3103 und BK-Nr. 3104 in der Gruppe 3 „Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten“ gelistet (→ Info).

Infektionsbedingte Berufskrankheiten

Einen Überblick, wie häufig infektionsbedingte Berufserkrankungen gemeldet und anerkannt werden, geben die von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) jährlich veröffentlichten „DGUV-Statistiken für die Praxis" (DGUV 2024). Sie informieren jedoch nicht darüber, um welche Infektionserkrankungen es sich bei den BK-Nummern 3101 bis 3104 genau handelt oder welche Tätigkeiten die betroffenen Beschäftigten ausgeführt haben. Weiterhin fehlen Angaben zum Wirtschaftszweig, Alter und Schweregrad der Erkrankungen sowie zu anderen Faktoren. Epidemiologische Studien zu beruflich bedingten Infektionskrankheiten in Deutschland haben bislang meist einzelne Krankheitsbilder untersucht oder waren auf bestimmte Branchen beschränkt.

Ziel des gemeinsamen Projektes von DGUV mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)war es deshalb, neue Erkenntnisse im Bereich der Epidemiologie arbeitsbedingter Infektionserkrankungen in verschiedenen Branchen zu erlangen. So kann besser eingeschätzt werden, wie relevant Infektionserkrankungen für einzelne Berufsgruppen sind und inwiefern gezielt bei diesen Anstrengungen für präventive Maßnahmen unternommen werden sollten. Dabei wurde bewusst darauf verzichtet, SARS-CoV-2-Infektionen, die unter der BK-Nr. 3101 aufgeführt werden, in die Analyse einzubeziehen, da hierzu bereits umfangreiche Auswertungen vorliegen (Schneider et al., 2024).

Retrospektive Datenauswertung

Die retrospektive Auswertung von Daten erfolgte anhand der bei der DGUV geführten Berufskrankheiten-Dokumentation der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BK-DOK). Einbezogen wurden Berufskrankheiten, die in den Berichtsjahren 2018 bis 2022 erstmalig als BK-Nr. 3101, 3102, 3103 und 3104 (ohne Covid-19) anerkannt wurden (s. Info). Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden zusätzlich die Daten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ausgewertet. Die Daten wurden hinsichtlich Erreger, Geschlecht und Berufsgruppe analysiert. Die umfangreichen Ergebnisse dieser Analysen wurden vor Kurzem international veröffentlicht (Kästner et al., 2025).

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 5.746 Fälle als Berufskrankheit anerkannt. Das entspricht 5,9 Prozent aller anerkannten Berufskrankheiten in dem betrachteten Zeitraum (ohne Covid-19). Es wurde kein Fall der BK-Nr. 3103 verzeichnet. In Abbildung 1 sind die entsprechenden Verteilungen der DGUV-Daten nach Geschlecht aufgeführt. Bei Frauen entfielen 78 Prozent der anerkannten Fälle auf die BK-Nr. 3101, bei Männern waren es 65 Prozent. Die zweithäufigste anerkannte Infektionskrankheit bei Männern ist die BK-Nr. 3102, deren Anerkennungen nahezu doppelt so häufig auftraten wie bei der BK-Nr. 3104. Bei den Frauen hingegen kommen diese beiden Berufskrankheiten fast gleich häufig vor. In der SVLFG wurde kein Fall der BK-Nr. 3104 und nur ein Fall der BK-Nr. 3101 verzeichnet. Alle anderen Anerkennungen entfielen auf die BK-Nr. 3102. Hierbei betrug der Anteil bei den Männern 74 Prozent.

Nur geringer Anteil der Erkrankungen durch Impfungen vermeidbar

Durch Impfungen vermeidbare Infektionen machten nur einen geringen Anteil der als BK-Nr. 3101 anerkannten Fälle aus. Über 90 Prozent der anerkannten BK-Nr. 3101-Fälle wurden durch Parasiten (57 %) und das Mycobacterium tuberculosis (35 %) verursacht. 2,3 Prozent wären durch Impfungen vermeidbar gewesen. Bei den Zoonosen (BK-Nr. 3102) waren Bakterien der Gattung Borrelia die häufigsten Erreger – sowohl bei Versicherten der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand als auch bei der SVLFG. Unter den BK-Fällen der SVLFG war Trichophyton, eine Gattung von Fadenpilzen, die die Haut befallen, der zweithäufigste Erreger. Landwirtschaftliche Beschäftigte haben intensiveren Kontakt zu Tieren, die eine häufige Quelle für die Übertragung von Trichophyton auf den Menschen sind (Piorunek et al., 2024). Andere Zoonosen wurden dagegen nur selten dokumentiert. Einige dieser Erreger – unter anderem Coxiella burnetii sowie Arten von Brucellen und Leptospiren – sind auch in der Allgemeinbevölkerung nicht stark verbreitet (RKI 2024). Angesichts dieser insgesamt seltenen Zoonosen kann der Anteil der auf eine berufliche Exposition zurückzuführenden Fälle jedoch beträchtlich sein. Dies unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung beruflicher Ursachen bei der Diagnose seltener, durch Tiere übertragener Infektionserkrankungen.

Ein ähnliches Bild ergab sich bei Versicherten der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand: Beschäftigte in Sektoren mit regelmäßigem Tierkontakt oder Tätigkeiten im Freien wiesen einen vergleichsweise hohen Anteil an BK-Anerkennungen auf. Der überwiegende Teil entfiel jedoch auf andere Branchen wie das Baugewerbe, das Bildungswesen oder den Handel. Ohne detailliertere Informationen zu den spezifischen beruflichen Tätigkeiten können die Ursachen dieser beruflich erworbenen Infektionen nicht näher bestimmt werden.

Unter den tropischen Erkrankungen (BK-Nr. 3104) entfielen die häufigsten Erreger auf Malaria (Plasmodium-Arten) sowie auf Viren, die ein hämorrhagisches Fieber verursachen, vor allem das Dengue-Virus. Bei nach Deutschland zurückkehrenden Reisenden aus tropischen Ländern werden hingegen am häufigsten Durchfallerkrankungen diagnostiziert, verursacht durch Krankheitserreger wie Giardia, Campylobacter oder Shigellen (Herbinger et al., 2016; Wiemer et al., 2020).

Der vierthäufigste Erreger unter der BK-Nr. 3104 waren Arten von Schistosoma, was auch in der Literatur bestätigt wird. Kölsch et al. (2023) fanden eine gehäufte Bilharziose-Diagnose bei Freiwilligen und Hilfskräften, die in Asien und Afrika tätig waren.

Weiterhin wurden in dieser Studie regional unterschiedliche Infektionsrisiken für Malaria und das Dengue-Fieber registriert. So ist es nicht überraschend, dass ein Teil der als BK-Nr. 3104 anerkannten Fälle dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Reise- und Kultursektor zugeordnet wurde. Vermehrt betroffen waren jedoch auch andere Branchen wie Bauwesen, Produktion oder Elektrotechnik, die mit Arbeiten in tropischen Regionen verbunden sein können.

Informationen zu Krankheitserregern teilweise unzureichend

Eine wesentliche Einschränkung der Auswertung betrifft die DGUV-Daten für die BK-Nr. 3102: In rund einem Drittel der Fälle lagen in der BK-DOK keine detaillierten Informationen zu bestimmten Krankheitserregern vor. Dies erschwerte eine umfassende Analyse der Krankheitserreger in dieser Kategorie und könnte zu einer Unterschätzung bestimmter Infektionserkrankungen geführt haben. Eine weitere Einschränkung liegt in der relativ groben Kodierung der Berufsgruppen, die keine detaillierten Einblicke in spezifische Tätigkeiten zulässt. Darüber hinaus konnte bei der BK-Nr. 3104 mehr als die Hälfte der Fälle keiner Berufsgruppe zugeordnet werden, was eine Einschätzung besonders betroffener Berufsgruppen beeinträchtigt. Schließlich verhinderte das Fehlen spezifischer Daten zur Berufsgruppe und zum Geschlecht der versicherten Beschäftigten eine tiefergehende Analyse, die daher nur deskriptiv erfolgen konnte.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Die vorliegende Studie liefert einen detaillierteren Überblick zu den Anerkennungen infektionsbedingter Berufskrankheiten, die nicht mit COVID-19 in Zusammenhang stehen.

Eine begrenzte Anzahl von Erregern in bestimmten Berufen oder Branchen trägt maßgeblich zur Entstehung der meisten berufsbedingten Infektionskrankheiten bei. Da ein Großteil dieser Erkrankungen nicht durch Impfungen verhindert werden kann, sollte der Schwerpunkt der Prävention auf organisatorischen und technischen Maßnahmen liegen. Hierzu zählen Schulungen und medizinische Untersuchungen vor und nach Auslandseinsätzen. Ergänzend sind nicht-pharmazeutische Interventionen wie der Einsatz persönlicher Schutzausrüstung wichtig, um das Risiko für diese Infektionen zu reduzieren.

Autorinnen und Autoren

Prof. Dr. Thomas Behrens

Dr. Dirk Taeger

Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)

Stephanie Schneider

Referat für Statistik

DGUV

Dr. Carolyn Kästner

Dr. Lars Esmann

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Fachgruppe 4.II.1 Biostoffe im Arbeitsschutz

Kurz gefasst

- Der Großteil der anerkannten, infektionsbedingten Berufskrankheiten tritt im Gesundheitswesen auf.

- Die Mehrheit dieser Berufskrankheiten wird durch eine begrenzte Zahl von Krankheitserregern in wenigen Berufsfeldern verursacht.

- Die meisten dieser Erkrankungen lassen sich nicht durch Impfungen verhindern.

Info

Berufskrankheiten der Gruppe 3.

Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten:

- BK-Nr. 3101: Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war

- BK-Nr. 3102: Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten

- BK-Nr. 3103: Wurmkrankheiten der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis

- BK-Nr. 3104: Tropenkrankheiten, Fleckfieber

Zum Weiterlesen empfohlen

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). DGUV‑Statistiken für die Praxis 2023. Berlin, 2024

Herbinger KH, Alberer M, Berens-Riha N, Schunk M, Bretzel G, von Sonnenburg F, Nothdurft HD, Löscher T, Beissner M. Spectrum of Imported Infectious Diseases: A Comparative Prevalence Study of 16,817 German Travelers and 977 Immigrants from the Tropics and Subtropics. Am J Trop Med Hyg. 2016; 94: 757-66.

Kästner C, Taeger D, Schneider S, Behrens T, Esmann L. Analysis of recognized occupational infectious diseases in Germany between 2018 and 2023. J Occup Environ Med. 2025. doi: 10.1097/JOM.0000000000003498. Online ahead of print.

Kölsch Y, Phiri BSJ, Küpper T. Tropical infections as occupational diseases among young volunteers in social projects. Int J Hyg Environ Health 2023; 250: 114164.

Piorunek M, Kubisiak-Rzepczyk H, Trafas T, Piorunek T. Superficial Zoonotic Mycoses in Humans Associated with Cattle. Pathogens. 2024; 13: 848.

Robert Koch-Institut, Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2022. 2024.

Schneider S, Peth D. COVID-19 als Berufskrankheit und Unfall – Update 2023., DGUV forum 2024; 10: 27-32

Wiemer D, Schwarz NG, Burchard GD, Frickmann H, Loderstaedt U, Hagen RM. Surveillance of enteropathogenic bacteria, protozoa and helminths in travellers returning from the tropics. Eur J Microbiol Immunol. 2020; 10: 147-155.